社長メッセージ

サステナブルな社会の実現と発展に向けて、化学の力とゆるぎない技術で貢献していきます

代表取締役社長 阿賀 英司中期経営計画Stage Ⅰは

すべての数値目標を達成

おごることなく経営基盤の強化と

成長投資を継続

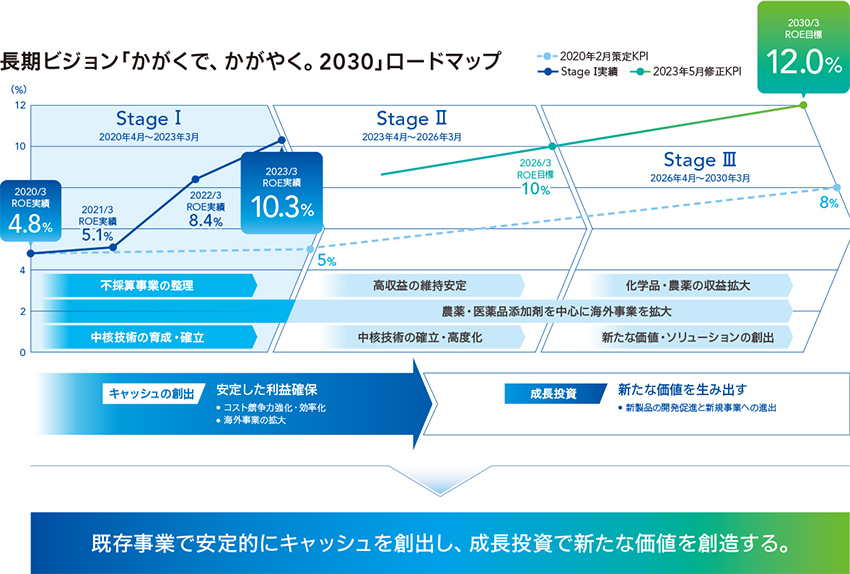

2021年4月に社長に就任してから、約2年が経過しました。当社を取り巻く事業環境は、ロシアによるウクライナ侵攻や米中の経済対立による影響で、先行き不透明な状況が続いています。このような状況下ではありましたが、日本曹達グループ長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」(2020年度~2029年度)および中期経営計画「かがくで、かがやく。Stage Ⅰ」(2020年度~2022年度)の達成を目指し、全社一丸となって企業価値の向上に向けた諸施策を全力で実行してきました。結果として、中期経営計画Stage Ⅰの最終年度である2022年度(2023年3月期)の売上高は1,728億円(前期比13.3%増)、営業利益169億円(同41.6%増)、経常利益265億円(同60.2%増)、当期純利益167億円(同31.6%増)、またROE(自己資本当期純利益率)は10.3%となり、中期経営計画Stage Ⅰで定めたすべての数値目標を達成することができました。外部要因として円安の追い風がありましたが、成長ドライバー事業である医薬品添加剤「NISSO HPC」、半導体フォトレジスト材料「VPポリマー」、および新規自社開発農薬が計画どおりに拡大したことに加え、不採算事業の整理を着実に実行して事業ポートフォリオの見直しを行ったことにより、利益率を大幅に向上させることができました。不採算事業の整理としては、1929年以来操業を続けてきた二本木工場(新潟県上越市)におけるカセイカリ電解関連事業を停止し、カセイカリ、炭酸カリやその他の関連製品の販売を終了しました。また、フランスで、金属ナトリウムや塩素などの製造・販売を行っている連結子会社であったAlkaline S.A.Sの全株式を譲渡しました。その一方で、キャッシュ・フローを高める成長投資として、医薬品添加剤「NISSO HPC」の増産設備や、新規殺菌剤「ミギワ」の量産設備を予定どおりに竣工しました。株主還元については、大幅な増配を実施して配当性向目標40%を達成するとともに、自己株式の取得・消却を機動的に実施しました。これらの実績に決して慢心せず、新中期経営計画「かがくで、 かがやく。 Stage Ⅱ」以降においても好調さを維持し、さらなる企業価値の向上につなげることが私の責務だと考えています。

当社は、「新たな価値を化学の力で創造し、『社会への貢献』を通じ『企業価値の向上』を実現する。」というグループミッションを掲げていますが、その実現のための長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」では、事業環境の変化に対する適応力を高め、安定した収益を生み出す事業ポートフォリオへの変革を推し進めています。PL重視の経営からROI(投資効率)重視の経営へと舵を切り、高付加価値事業の拡大と不採算事業の整理を進めるとともに、徹底した経営の効率化に取り組み、高効率な事業構造への変革を進めます。また、独自技術の深化と外部技術導入のシナジーによって中核技術の高度化を図り、長期ビジョンの先を見据えた新製品の開発・新規事業の創出を推進します。10年後にありたい姿として、ROS(営業利益率)10%以上、ROA(総資産営業利益率)7%以上、ROE12%を目指しています。深刻さを増す地政学的リスクや気候変動、円安基調の継続によるインフレの高止まりなど、厳しい事業環境の中にあっても、100年の伝統は堅持しつつ、変革に挑んでいく構えです。

新中期経営計画「かがくで、かがやく。Stage Ⅱ」(2023年度~2025年度)では、Stage Ⅰにおいて拡大した収益性を定着させ、Stage Ⅲにおける収益拡大につなげるべく、引き続き高付加価値事業の拡大を進めるとともに、資産効率を重視した構造改革と成長投資により、さらなる利益性の向上を図ります。また、研究技術戦略「Brilliance through Chemistry 2030」の推進により中核技術を確立・高度化し、新規事業の創出を目指します。成長投資としては、すでに着工している半導体フォトレジスト材料「VPポリマー」増産工事と、医薬品添加剤「NISSO HPC」増産工事を予定どおりに進めるとともに、事業提携やM&Aを推進し、既存事業と周辺事業領域の強化・拡大を図ります。株主還元方針としては、総還元性向目標を50%以上とし、安定的な配当を継続するとともに、自己株式の取得を機動的に実施します。

社会課題の解決に貢献する

4つのマテリアリティ

当社は長期ビジョン「かがくで、 かがやく。 2030」において、持続可能な社会の発展に貢献し、企業価値を向上させるためのマテリアリティ(重要課題)として、「アグリカルチャー」「ヘルスケア」「環境」「ICT」の4つの分野を特定しています。

アグリカルチャー

当社は研究開発型企業として、これまで数多くの自社開発農薬を上市してきました。世界人口の増加に伴い食料生産効率の向上が求められ、地球温暖化によって農作物病害虫や雑草の発生増加が予想される中、化学農薬は世界の食料確保には欠かせないものと認識しています。他方、農林水産省が推進する「みどりの食料システム戦略」や、欧州の「Farm to Fork戦略」などにより、農薬に求められる基準値は年々厳しくなっています。私がフランスに駐在していた頃を振り返っても、化学農薬や化学肥料を使用しないオーガニック食品は一定の需要がありましたが、現在の技術では化学農薬を一切使用せず、生物農薬のみで世界の食料を賄うことは困難です。だからこそ、新たな生物農薬の開発に注力しつつも、低リスクで高い効果を持つ化学農薬を生み出し、消費者の皆様に安心していただくことが私たちの使命と考えています。農薬開発のハードルは年々高くなっていますが、近年では自社開発の新規農薬3剤を上市し、開発パイプラインにも有望な化合物が複数存在しています。引き続き、現場のたゆみない努力と技術で、食料確保と持続可能な農業に貢献していきます。

ヘルスケア

当社の医薬品添加剤「NISSO HPC」は、物質としての安全性が高く、さまざまな優れた機能を持っていることから、医薬品業界では非常に高く評価されており、サプリメントなどの食品分野での採用も広まっています。近年、需要が想定以上に拡大しており、2021年に増産設備を稼働させたばかりですが、2026年のさらなる増産に向けて新たな生産ラインを着工しました。「NISSO HPC」は、体内に薬剤を効率よく届けるドラッグ・デリバリー・システムに効果を発揮し、また高い結合力によって錠剤を小型化できることなどから、人々の健康を支えるとともに、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)の向上にも貢献しています。

環境

当社では創立時から、電気分解で発生する塩素をもとにした水処理技術により、水資源供給の安定化に貢献してきました。また、ごみ焼却場の飛灰処理向けに重金属固定剤「ハイジオン」を供給し、廃棄物による環境負荷の低減に寄与しています。連結子会社である日曹金属化学(株)では、亜鉛や有価金属の回収、使用済み硫酸のリサイクル、高難度廃棄物処理技術を駆使した環境ソリューションを展開し、循環型社会の構築に貢献しています。

ICT

当社独自の精密重合技術・有機合成技術を活用し、電気自動車(EV)や自動運転車などの電装化、スマートデバイスや通信の高速化・大容量化で必要とされる新規素材の開発に注力しています。樹脂添加剤「NISSO-PB」は、独自のリビングアニオン重合技術によって世界に先駆けて商業化に成功した製品ですが、この技術をもとに開発した半導体用KrFフォトレジスト材料「VPポリマー」は、今後のさらなる需要拡大を想定しており、生産能力を現状の2倍に増強する工事を進めています。さらに、同技術をもとに開発した「1,2-SBS」を次世代通信機器市場向けに上市し、情報電子分野の技術革新を素材の面から支えています。

今後も、当社グループの価値創造のマテリアリティである「アグリカルチャー」「ヘルスケア」「環境」「ICT」の4つの分野で新たな価値を創出し、社会課題の解決に寄与するとともに、企業価値の向上につなげていきます。

グローバルニッチトップと比肩する日本曹達の技術力

私たちは独自の技術力に裏づけられた化学の力をもとに、ニッチ領域の事業を数多く生み出してきました。市場の隙間を狙った戦略で、競合相手が少ない分野に絞って注力できる点が大きな強みです。当社は、グローバルニッチ市場で勝負できる優れた中核技術を多数保有していますが、今後の市場ニーズや社会環境の変化を見据えると、中核技術の深化に加えて新たな技術の導入・強化が不可欠です。前例主義・自前主義に固執することなく、スタートアップ企業への出資や技術提携など、外部パートナーとの積極的なアライアンスに取り組んでおり、複数の案件が進行しています。また、既存事業と周辺事業領域の強化・拡大を図るために、事業提携やM&Aを推進しています。M&Aについては、私自身の、海外企業の買収とその現地駐在員として赴任した経験を活かし、国内外を問わず幅広く検討していきます。海外事業の展開では、アグリビジネスにおいて、現地スタッフと連携して各地域の市場動向を把握し、開発と適用拡大を推進しているほか、医薬品添加剤事業においては、需要が拡大している欧米・インドなどの事業拠点に技術人員を配置するとともに、世界各国の研究機関との連携や、当社のコラボレーション施設を活用した、お客様との共創による用途拡大を推進しています。現在、研究技術戦略「Brilliance through Chemistry 2030」に基づき、新規事業の早期事業化も進めていますが、新規事業開発推進部を社長直轄部門として立ち上げ、2030年に売上高100億円、営業利益10億円規模の事業を創出するという大きな目標を掲げ、研究開発と事業化を推進しています。

また、技術の融合も重要テーマです。新製品の開発を加速させるべく、当社の研究開発を担う小田原研究所と千葉研究所を2021年4月に組織統合し、農薬の研究開発と、機能材料や電子材料などの化学品分野の研究開発との相互連携を強化しました。農薬の開発では、基礎研究からフィールド実験まで一貫して推進できる研究体制を整えており、探索と評価を結びつけた高効率でスピーディーな製品開発が大きな強みとなっています。また、化学品の開発では、保有技術を駆使した機能性化学品の開発から事業化・改善合理化研究までを一貫して行う体制を確立しています。今後もさらなる研究開発力向上のため、マーケティングや技術・サービス、製造など各部門との連携を強化していきます

従業員と経営陣の距離が近い環境で、

さまざまな個性や価値観を持つ

人材の活躍に期待

持続可能な成長を実現する経営基盤として、人的資本は最も重要です。技術を受け継ぎ、イノベーションを起こすのは、まぎれもなく「人」であり、長期ビジョンの達成はもとより、ESGやSDGsなど社会の要請に応えていくうえで何よりも大切なことは、実際の事業の現場で強みを発揮し、目標に向かっていくことができる従業員一人ひとりの力です。新中期経営計画「かがくで、 かがやく。 Stage Ⅱ」とあわせて、新たに人的資本経営ビジョン「社員もかがやく」を策定し、柔軟で効率的な働き方を通じて従業員の自律と成長を促し、一人ひとりが働きがいと誇りを実感し、価値創造と充実感を高める好循環をもたらす職場づくりに取り組んでいます。

私は常々、“配慮”はしても“遠慮”はしないでほしいというメッセージを発信しています。イエスマンは必要ありません。個々の従業員が自分の意思を表明してほしい、自分の考えを教えてほしいと思っています。そのため、従業員の生の声を知ることは大切と考えており、エンゲージメントサーベイを実施して従業員の期待と満足度を調査しているほか、取締役が従業員と歓談・雑談を交えながら意見や要望をヒアリングする「フリートーキング広場」を実施しています。「フリートーキング広場」は、風通しのよい職場環境をつくりたいという思いから取締役が自主的に始めた活動です。私自身も各事業場に足を運び、従業員と話すようにしています。当社は単体で1,300名程度の規模であり、これらの取り組みにより顔の見える関係が深まり、従業員と経営陣とのコミュニケーションが活性化していると感じています。

工場や研究所においては、従前からアイデア提案の制度が根付いており、現場の意見を大切にし、新しいものを生み出すカルチャーを育む土壌があります。誰もが忌憚なく発言できる社内風土は企業成長に不可欠であり、多様な人が集まり、いろいろな意見をぶつけ合うことが企業の発展につながります。従業員のアイデアが上司だけの判断で却下されることがないよう、自由闊達に意見交換できる組織づくりと、これまで以上に明るく活気あふれる職場づくりを行い、長期ビジョンのさらにその先の持続可能な企業成長を見据えて、従業員が退職した後でも「いい会社」と思い続けられる会社にしていきたいと考えています。

また、従業員の健康維持・増進は重要な経営課題として注力しており、その取り組みが認められ、「健康経営優良法人(ホワイト500)」に6年連続で認定されています。日本曹達は伝統的な会社ではありますが、シニアエグゼクティブの採用を強化するなど、新しいことも積極的に取り入れていきたいと思っています。引き続き、性別や年齢、国籍、障がいの有無などのバックグラウンドに関係なく活躍できる制度を整備し、誰もが安心して働ける職場づくりを目指していきます。

100年の伝統を継承しつつ、

次の新しい100年を創り出す

長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」は、2020年時点での10年後にありたい姿を想像し、策定しましたが、ターゲットである2030年以降も日本曹達は続いていくので、その先の将来像を見据えた舵取りを行わねばなりません。私は、近い将来に直面する人手不足に対して、大きな危機感を抱いています。特に製造現場は、24時間確実に操業できる労働力を確保できなければ、会社の存続に直結します。そこで鍵を握るのが、デジタルトランスフォーメーション(DX)の活用による、マンパワーだけに頼らない業務改革の推進です。従業員と対話していると、製造現場からDX化を求める声が多数ありますし、現場主導での変革がすでに始まっています。具体的には、当社の千葉工場(千葉県市原市)において、生産技術やノウハウを次世代に正確に伝承するべく、若手従業員が主体となって、今まで紙媒体で記録していた作業基準書を動画化し、スマートフォンでいつでも確認できるようにしたという事例があります。引き続き、当社が培ってきた生産技術とデジタル技術を掛け合わせることで、生産の効率化・省力化を図ると同時に、デジタル技術に対応できるDX人材の育成も進めていきます。また、高齢者や外国人など、多様な人材が安全で安心して働ける製造現場の構築に取り組んでいきます。

当社は、お客様、株主・投資家、取引先、従業員、そして地域社会など、あらゆるステークホルダーの皆様からの期待と信頼に応えるとともに、社会に貢献すべく事業を展開してきました。この先も社会環境の激変が予想されますが、引き続きレスポンシブル・ケア活動の基盤を活かし、革新的な技術・製品の創出を通じて社会の新たなイノベーションを支える化学企業として成長を続け、持続可能な社会の実現と発展に寄与していくことが日本曹達の使命です。次の100年においても、先達が築き上げてきた日本曹達らしい「真摯で誠実な企業風土」を受け継ぐと同時に、化学の力を駆使し、新たな価値を創造していくべく、不断の努力で鋭意邁進してまいります。

今後の日本曹達グループのさらなる成長にご期待いただき、引き続きご支援くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長