サステナビリティ経営の考え方

レスポンシブル・ケア活動の基盤を活かし、社会の信頼に応え、持続可能な発展に貢献するサステナビリティ経営に取り組んでいきます。

取締役 執行役員(管理統括兼CSR推進統括) 清水 修

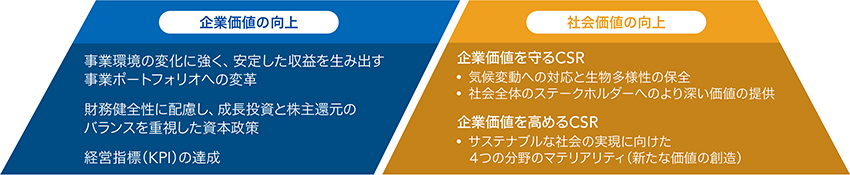

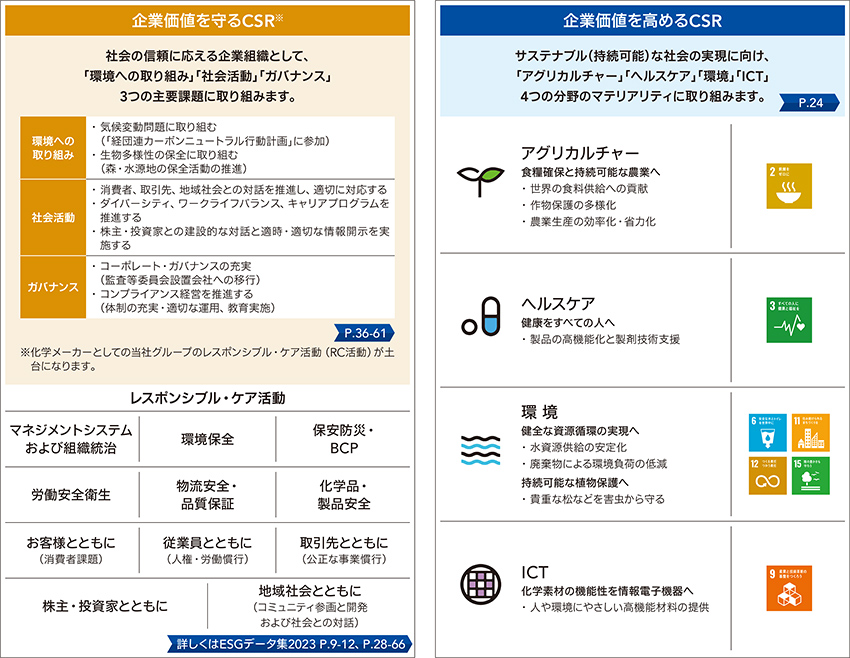

当社グループは、持続的な成長を実現し次世代の期待に応えるために、「企業価値を守るCSR活動」と「企業価値を高めるCSR活動」によるサステナビリティ経営を推進しています。当社グループのサステナビリティ経営の土台は、ESG観点でのE(Environment:環境)とS(Social:社会)のスコープにおけるレスポンシブル・ケア活動(RC活動)にあり、当社の「レスポンシブル・ケア活動推進宣言」(1998年)から継続している取り組みです。化学物質を扱う企業が、その開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄・リサイクルに至るまでのすべての過程において、自主的に「環境・安全・健康」を確保して、活動の成果を公表し、社会との対話を行うことでPDCAサイクルを回す活動です。これは「倫理的に正しいことをする」「社会の要望に応え、スピーディに継続的な改善を行う」「ステークホルダーへの情報公開とコミュニケーションを果たす」などのサステナビリティ経営の根幹となる理念につながっています。そして、これらは事業活動を継続するうえでの必須要件との認識から、当社グループでは「企業価値を守るCSR活動」と呼んでいます。

一方、「企業価値を高めるCSR活動」については、当社グループが自らの事業を通じて持続可能な社会づくりに貢献するという観点で考えています。すなわち、社会の課題解決に貢献できる領域として、「アグリカルチャー」「ヘルスケア」「環境」「ICT」の4つの分野をマテリアリティ(重要課題)と特定し、既存の製品・サービスによる貢献のみならず、研究技術戦略の推進により中核技術を確立・高度化し新規事業を創出、さらには事業提携やM&Aを通じた事業の強化・拡大によって社会課題の解決に寄与していく、これを「企業価値を高めるCSR活動」と定義しています。これらの実践がSDGs(持続可能な開発目標)達成への取り組みにつながっています。

そして、この「企業価値を守るCSR活動」と「企業価値を高めるCSR活動」の継続的な遂行には、トップダウンによるグループ会社すみずみまでの理念共有が重要であり、そのためのガバナンスが確保されている必要があります。当社グループは、CSR活動を推進する最高意思決定機関として、社長執行役員を委員長とする「CSR推進委員会」を設置しています。「CSR推進委員会」は、当社の全取締役、執行役員、事業場長および国内主要グループ会社の役員で構成されており、定期的に年2回開催し、経営層による目標設定、評価、見直しを実施することでPDCAサイクルをスパイラルアップさせています。

サステナビリティ経営においても温室効果ガス(GHG)排出量削減は重要なテーマですが、当社は一般社団法人日本化学工業協会を通じて、1997年より「経団連環境自主行動計画※」、2013年より「経団連低炭素社会実行計画※」、2021年より「経団連カーボンニュートラル行動計画※」に参加しています。また、2022年4月に組織横断型の「GHG排出量削減ワーキンググループ」を設置し、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、2030年度のGHG排出削減量30%以上(2013年度対比)を目指して取り組んでいます。

長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」の達成は、当社グループがサステナビリティ経営を目指すうえでの必須課題であり、長期ビジョンの戦略実行にあたり、人的資本は最も重要な経営資源です。新たに策定した人的資本経営ビジョン「社員もかがやく」では、自律と成長を促し、能力を最大限発揮できる柔軟で効率的な働き方を通じて、価値創造と充実感を高める好循環をつくり出すことを目指しており、多様な価値観・強みを持つ従業員一人ひとりが最大限に力を発揮できるように、働きがいと誇りを持てる職場づくりに取り組んでいます。中期経営計画「かがくで、かがやく。Stage Ⅰ~Ⅲ」によって、KPIを含めた目標達成を目指していますが、その目標を少しでも前倒しで達成すべく、グループ一丸となって施策の遂行に邁進してまいります。

- ※一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)主宰

マテリアリティの考え方

日本曹達グループは、2020年5月、長期ビジョン「かがくで、 かがやく。2030」、中期経営計画 2020-2022「かがくで、 かがやく。Stage Ⅰ」において、アグリカルチャー・ヘルスケア・環境・ICTの4分野について、持続可能な社会の発展に貢献し、企業価値を向上させるためのマテリアリティ(重要課題)を新たに特定しました。マテリアリティの実効性を高める枠組みとして「企業価値を守るCSR」「企業価値を高めるCSR」のモニタリング機能を活用し、当社グループのマテリアリティへの取り組みの実効性を高めていきます。

マテリアリティの特定プロセス

長期ビジョンにおける持続的成長と適合性について議論を重ね、下記のステップによってマテリアリティを特定しました。

| ステップ1 | 「メガトレンド」「リスク」と「機会」を抽出 |

|---|---|

| ステップ2 | 社会の持続可能な発展および企業価値向上のためのマテリアリティを抽出 |

| ステップ3 | 抽出したマテリアリティについて経営方針および事業戦略との適合性を確認 |

| ステップ4 | 経営会議・取締役会で承認 |

マテリアリティ

日本曹達グループの「CSR基本方針」では「企業価値を高めるCSR」として、「事業活動を通じ、社会の持続可能な発展に資する社会課題解決に貢献する。」と定め、製品を通じ貢献できるSDGsの達成に取り組んでいます。SDGsの課題を一企業ですべて達成することはできませんが、世界中の多くの企業が課題の解決に向けて、それぞれができることに取り組むことで持続可能な社会が実現できると信じています。

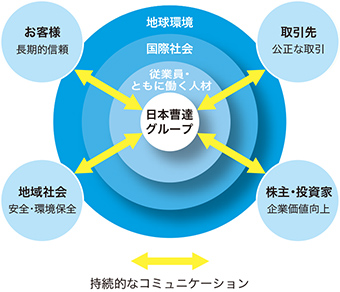

ステークホルダー

日本曹達グループは、株主・投資家、取引先、従業員、地域社会の方々など、あらゆるステークホルダーの皆様からの期待と信頼に応え、環境に配慮した事業活動を行うことを経営理念としています。社会の持続可能な発展に大きな役割を果たし、同時に、自らも発展を続けます。そして、日本曹達グループは21世紀の社会から求められる化学企業グループとして、これからも独創的な技術・製品を通じ、新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献していきます。